NG重磅丨中国科学家发表苜蓿泛基因组研究成果

紫花苜蓿(Medicago sativa L.)作为一种全球重要的饲草作物,具有品质优异、产量高、生物固氮及抗逆性强的独特优势。苜蓿遗传多样性丰富,即使在多种环境胁迫下仍能保持相对稳定的生长。此外,它与根瘤菌形成共生关系,能有效减少生长期对氮肥的依赖。因此,苜蓿在全球粮食供应和土壤修复中发挥着关键作用。

2025年4月23日,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所杨青川团队和中国农业科学院深圳农业基因组研究所张兴坦团队合作,在国际顶级期刊《Nature Genetics》以“Pan-genomic analysis highlights genes associated with agronomic traits and enhances genomics-assisted breeding in alfalfa”为题,在线发表了苜蓿泛基因组最新研究成果。本研究基于24个具有广泛遗传背景的苜蓿品种,构建了一个高质量的泛基因组,系统解析了其遗传多样性及耐盐和品质性状的遗传基础,为苜蓿育种提供了宝贵的基因组资源。

一、紫花苜蓿ZM4单倍型基因组组装

作者首先对ZM4紫花苜蓿基因组进行单倍型基因组组装。经过去冗余处理和ALLHiC染色体挂载后,最终成功组装包含826.07Mb的单倍型基因组,并成功锚定到8条单倍型假染色体上。多种方法评估均表明ZM4单倍型基因组组装结果的高质量。

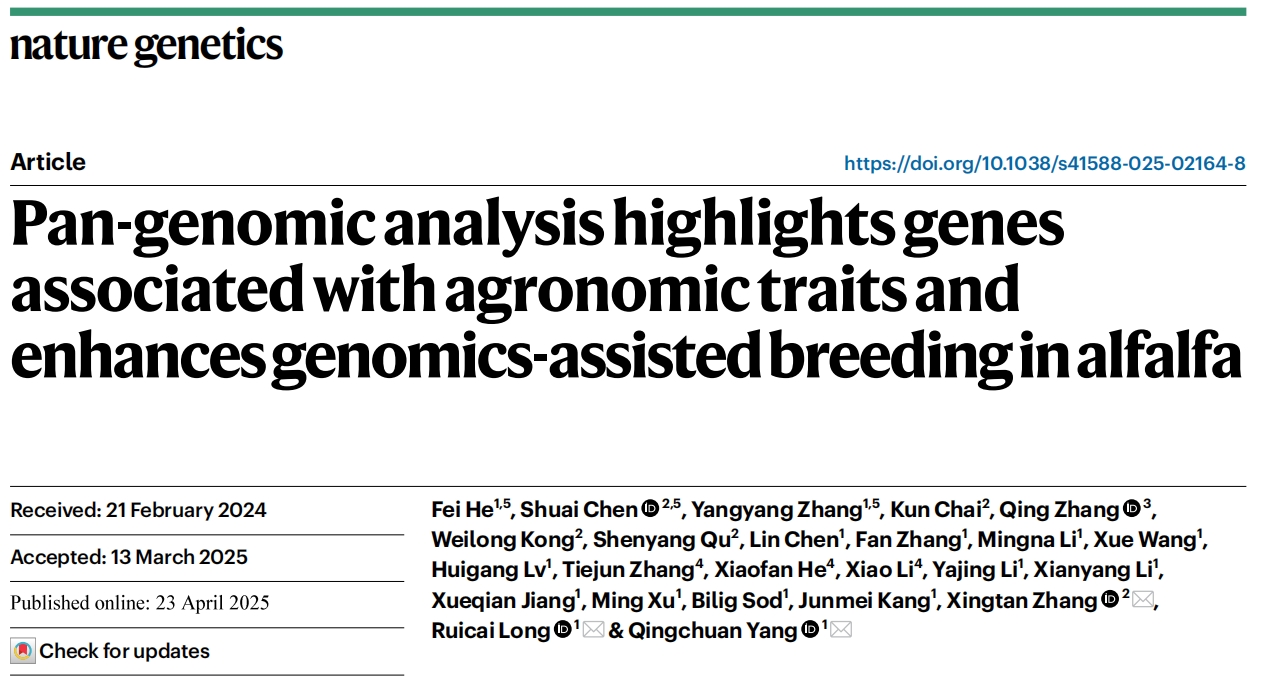

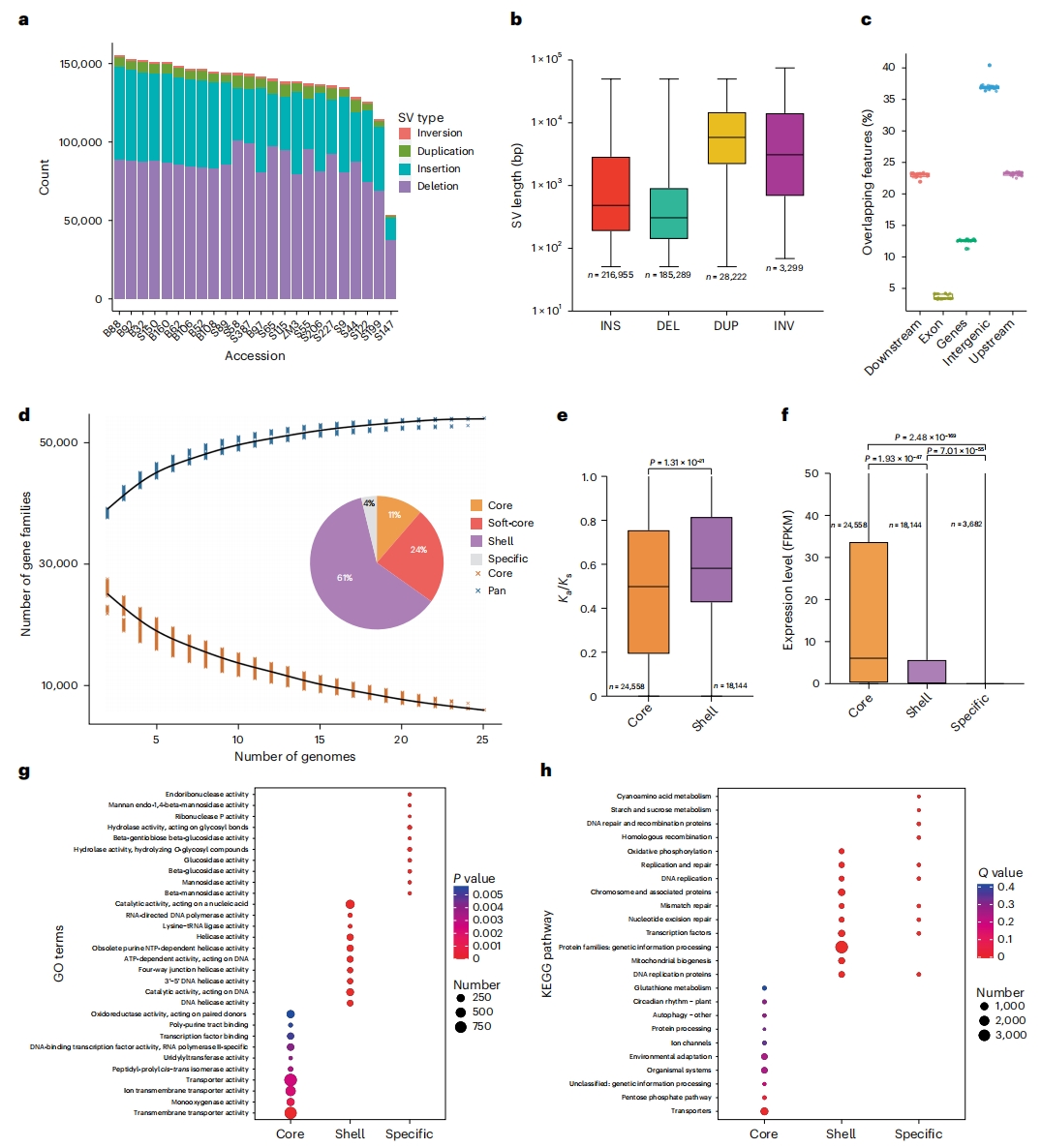

图1:苜蓿图形泛基因组研究概况

二、遗传变异检测与群体结构分析

为深入解析紫花苜蓿遗传多样性及群体结构,本研究对176份核心种质资源进行了重测序分析。采用admixture软件评估了群体遗传结构,最终将176份样本划分为三个显著亚群:Group1、Group2和Group3。各亚群具有典型地域特征:Group1以美国种质为主,Group2以中国种质为主导,Group3则主要包含土耳其种质。主成分分析结果与群体结构分析高度一致。

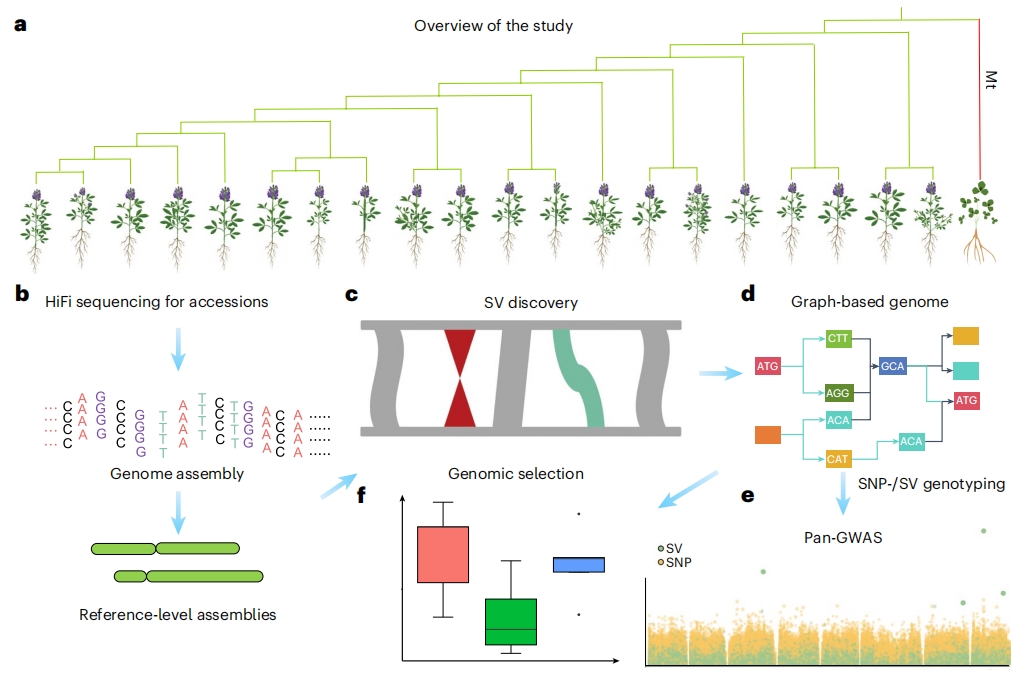

图2:苜蓿代表性材料的分布与多样性

三、24份紫花苜蓿材料基因组组装

作者从176份核心种质中筛选20份代表性材料,结合系统发育关系、地理分布及亚群特征进行遴选。此外,特别纳入4份具有独特遗传特性和地理来源的种质,最终构建包含24份种质的研究群体,涵盖2份野生种、2份改良状态未明种质、11份地方品种和9份栽培品种,地理分布横跨5大洲18个国家/地区。

每份材料平均测序了37.2Gb HiFi数据,经冗余序列去除和染色体挂载后,获得单倍型基因组,组装大小为799.2-881.53Mb。BUSCO评估平均达93.1%,染色体水平组装不仅大小相近,且共线性程度高,仅少数区域存在倒位现象,表明基因组中存在结构变异。

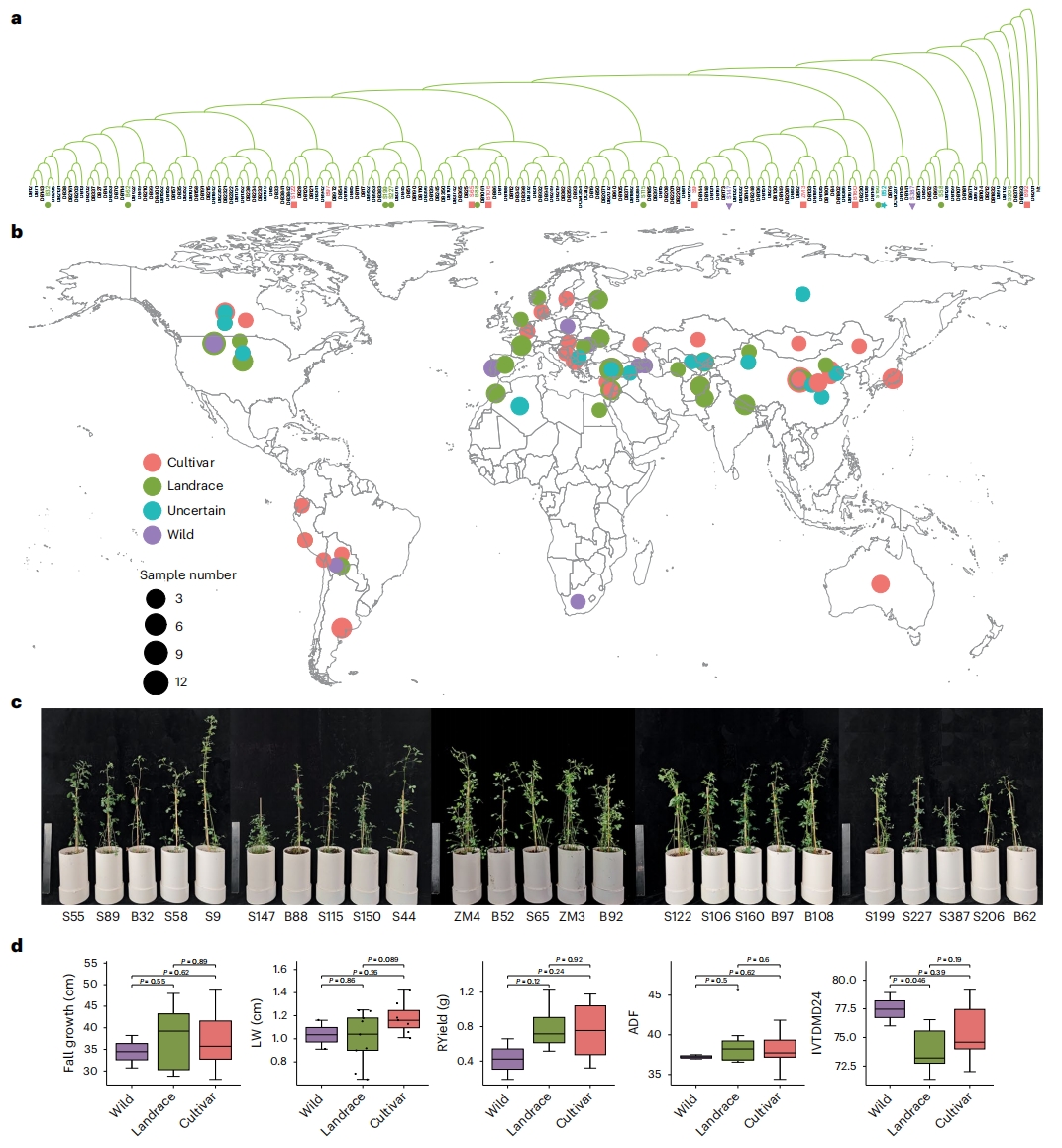

表1:24份紫花苜蓿材料基因组组装

四、结构变异检测与泛基因组构建

作者以ZM4苜蓿基因组为参考,在24份种质中鉴定出433,765个SVs,平均每份种质携带108,441个SVs,其中缺失和插入占主导地位,重复和倒位数量较少。长度分析表明,重复和倒位事件的平均长度显著大于缺失和插入,提示大尺度结构变异可能对基因组结构和功能产生更深远影响。

作者进一步构建紫花苜蓿泛基因组图谱,基于24份种质及ZM4参考基因组鉴定出54,002个非冗余基因家族。随着样本量增加,泛基因组大小在纳入22份种质后趋于稳定,证实本研究已充分覆盖该物种的遗传多样性。核心与软核心基因约占每份种质总基因家族的35%,揭示了苜蓿群体内广泛的遗传变异潜力。

图3:基于24个从头组装的苜蓿基因组进行结构变异检测及泛基因组构建

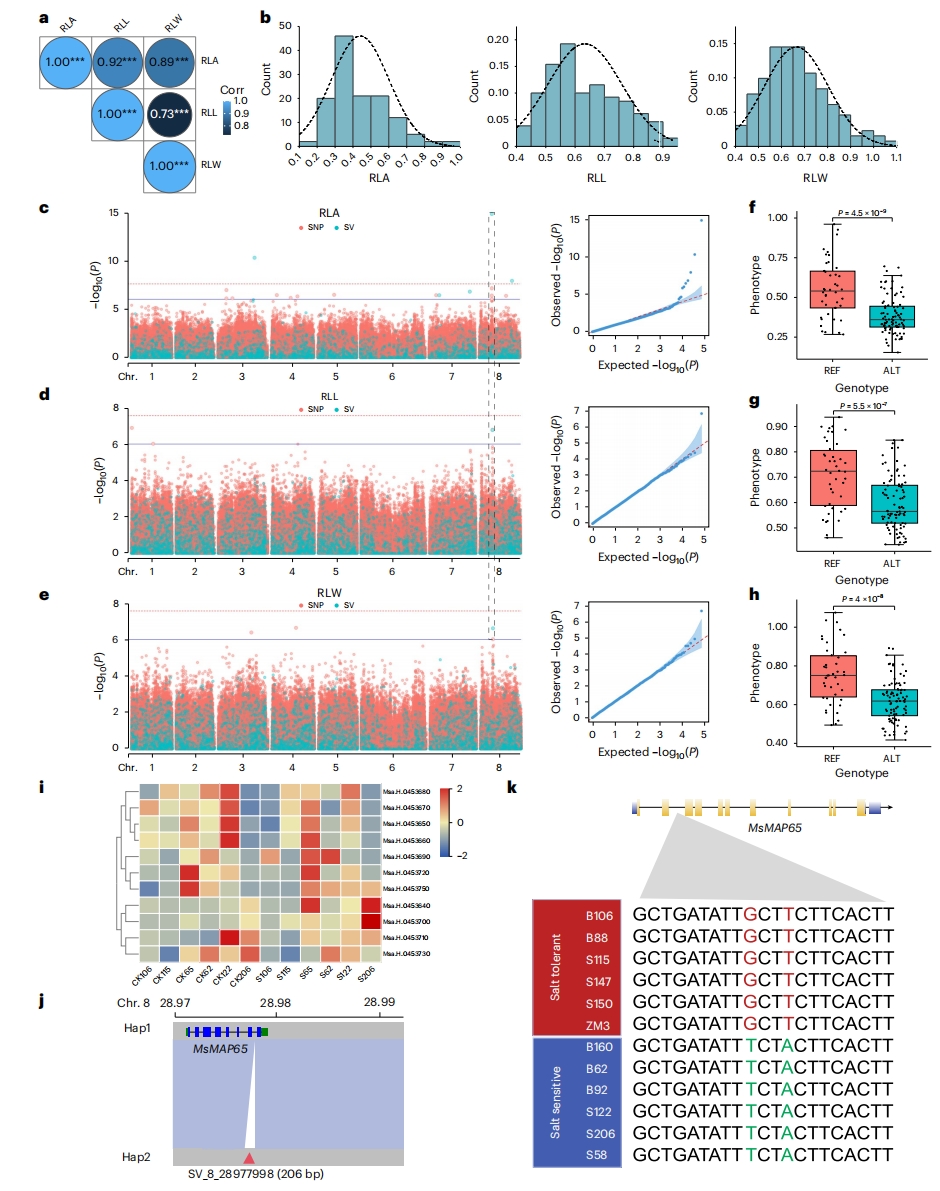

五、泛基因组解析SV与性状关联分析

为解析紫花苜蓿农艺性状相关的SVs,作者采用基于泛基因组的图形化分型方法,在176份种质中对54,649个有效SVs进行基因型分析。GWAS鉴定出与盐胁迫下叶片性状显著关联的SV位点,单倍型分析进一步揭示其与适应性响应的遗传关联,在关键SV区域内鉴定出11个基因,其中微管结合蛋白基因MsMAP65(Msa.H.0453710)在耐盐与敏感材料间呈现差异表达模式。该基因内含子区的非同义突变与耐盐性显著相关,成为苜蓿抗逆改良的重要靶点。

在品质性状研究中,1号染色体上一个233bp的SV与单糖含量、24小时和30小时体外消化率显著相关。单倍型分析表明该SV通过调控消化率影响苜蓿营养价值,凸显了SV变异在品质形成中的重要作用。

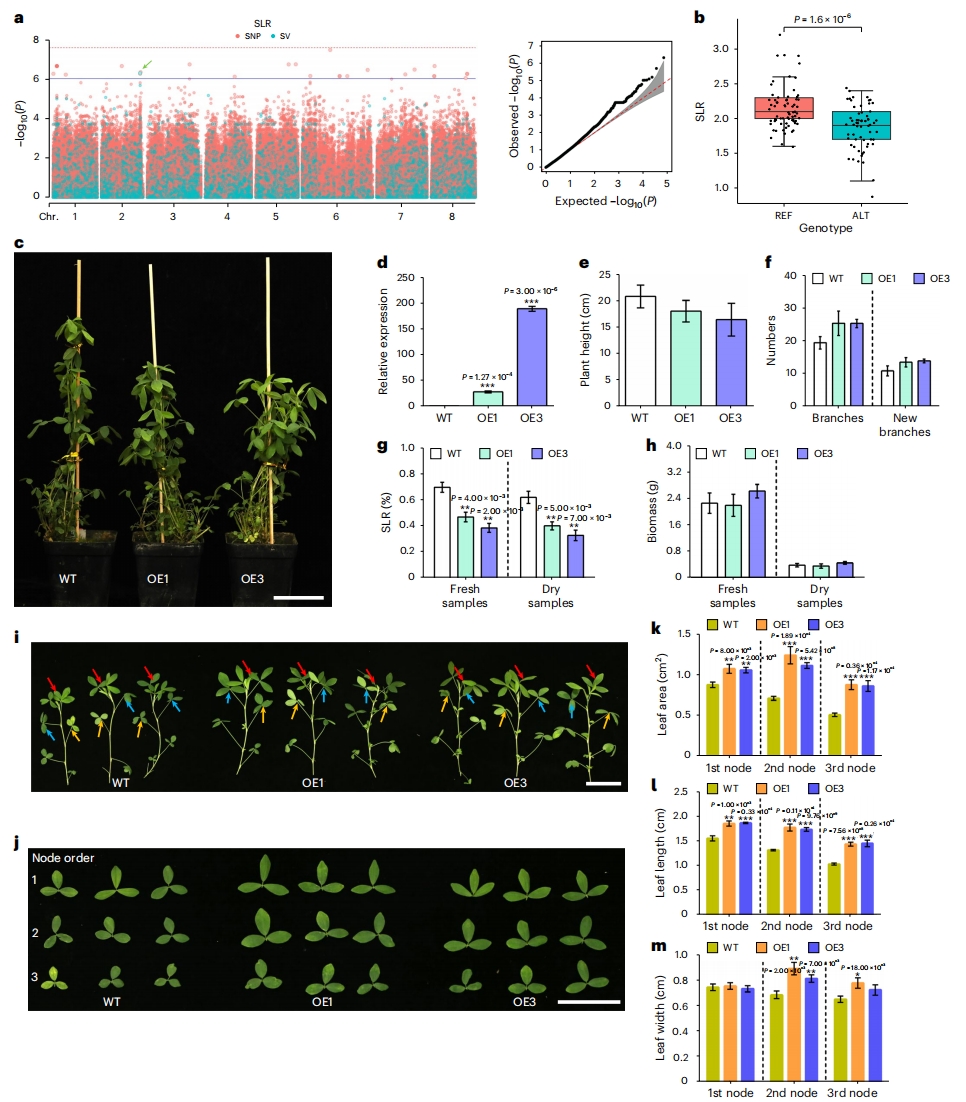

针对茎叶比(SLR)这一关键产量与品质指标,SV-GWAS也鉴定出显著关联位点,该SV位于赤霉素合成关键酶基因MsGA3ox1(Msa.H.0115520)下游。通过构建4个过表达株系发现,转基因植株虽株高不变,但分枝数增加,叶片面积、长度和宽度显著提升,导致SLR降低22-31%)。大田验证实验也证实了相应结果。这些发现确立了MsGA3ox1作为降低茎叶比、提升品质的关键功能基因,为苜蓿分子设计育种提供了新策略。

图4:盐胁迫条件下SV对苜蓿叶片形态的功能性影响

图5:通过SNP-GWAS和SV-GWAS对SLR表型进行泛基因组分析鉴定关键基因和功能验证

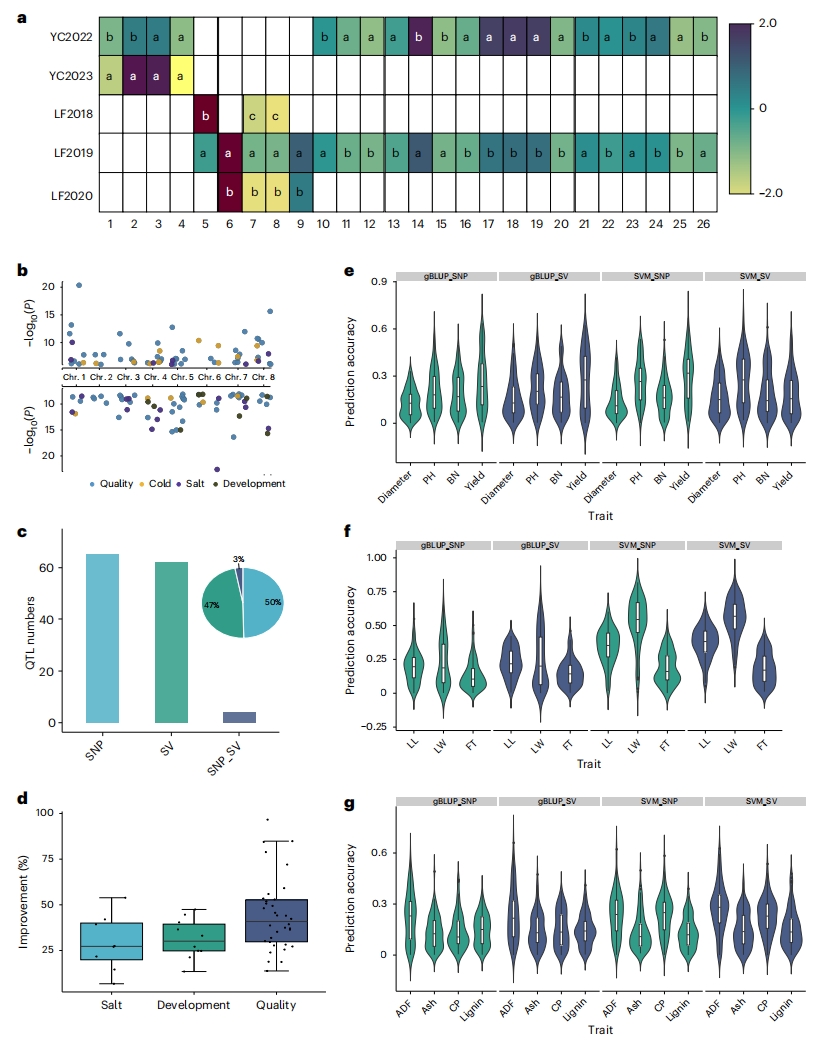

六、图形泛基因组赋能紫花苜蓿分子育种

本研究成功构建了整合参考基因组与变异等位基因的图形泛基因组,实现了结构变异分型的标准化流程。基于176份种质的二代测序数据,作者建立了可用于基因组选择(GS)的训练数据集。

为提升多环境下的育种效率,作者对54个性状同时开展GWAS和GS分析。结果显示:整合SV信息的GWAS较传统SNP方法检测有显著提升,47%(59/125)的数量性状位点(QTL)仅能通过SV-GWAS被检测到。在耐盐性、发育性状和品质性状的预测中,SV模型的准确度在多数情况下优于SNP模型,这为复杂性状的遗传解析提供了新视角。

基于54个性状中的52项,作者计算了基因组预测育种值(GEBV)。与传统育种相比,GEBV可使耐盐、发育和品质性状的选择效率分别提升29.10%、31.35%和44.54%。该研究不仅证实了泛基因组研究对育种效率的革命性提升,更为农业遗传研究开辟了新途径。

图6:基于SV与SNP标记的GWAS及基因组预测在54种表型性状中的准确性比较

结语

综上所述,本研究不仅拓宽了大家对苜蓿遗传多样性的认知,更为作物育种,尤其是提升作物适应性与品质提供了新策略。泛基因组分析的应用彰显了其在全基因组层面解析遗传变异的能力,这对作物适应全球变化和改良农艺性状至关重要。未来研究应着重探索结构变异(SVs)在生物适应性与胁迫响应中的作用,并将这些遗传信息整合到育种计划中,以提升作物产量、品质及环境适应性。

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!