Adv Sci精选丨基因组组装助力解析鳅科鱼类多倍化演化历程

华命生物目前已成功完成60+物种的T2T基因组组装,物种涵盖动物、植物、昆虫及同源和异源多倍体等疑难物种,已有多个合作项目在顶级期刊发表和接收,欢迎有需要的老师垂询。联系方式:18371456025。

脊椎动物经历了两次全基因组复制(WGD)事件(1R和2R),并在辐鳍鱼类中发生了第三次硬骨鱼特异性的全基因组复制(TSGD或3R)。鲤形目鱼类还经历了额外的谱系特异性WGD事件,进一步促进了物种分化。虽然多倍化现象在鲤科鱼类(如鲤和鲫)中已得到充分研究,但其他多倍体类群中仍缺乏深入探索。

近日,内江师范学院吕云云研究团队和合作者一起,在国际著名期刊《Advanced Science》(最新IF=14.1,一区Top期刊)发表了题为“Subgenome Partitioning and Polyploid Genome Evolution in the Loach Family Botiidae (Order Cypriniformes)”的研究论文,作者首次组装了两种鳅科鱼类高质量染色体级别基因组,并开发了一种新型亚基因组划分方法(M3)。该研究系统揭示了鳅科鱼类多倍化与亚基因组进化历程,阐明了鲤形目鱼类通过反复全基因组复制形成的基因组复杂性,为脊椎动物基因组进化与适应研究提供了重要资源。

一、两种鳅科鱼高质量基因组组装与注释

作者分别基于ONT测序数据组装,获得了两种鳅科鱼初步组装结果:中华沙鳅基因组大小约807 Mb,Scaffold N50为15.5 Mb;花斑副沙鳅基因组为614 Mb,Scaffold N50长度为22 Mb。进一步基于Hi-C数据成功构建染色体级别基因组,中华沙鳅和花斑副沙鳅分别挂载到49条和25条染色体。BUSCO评估显示中华沙鳅的完全重复BUSCO基因比例(31.60%)显著高于花斑副沙鳅(1.60%),印证了其多倍体特性。

重复序列注释表明,中华沙鳅和花斑副沙鳅基因组中重复元件占比分别为32.32%和40.04%。基因注释鉴定中华沙鳅含42,157个蛋白质编码基因,花斑副沙鳅含26,391个。BUSCO评估显示注释基因的完整度分别为94.7%(中华沙鳅)和91.6%(花斑副沙鳅)。

二、鲤形目物种的基因组水平进化分析

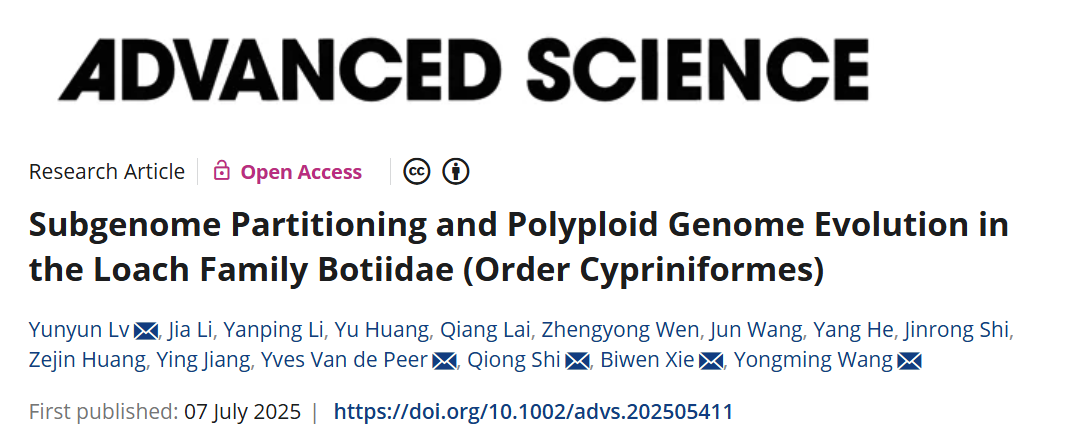

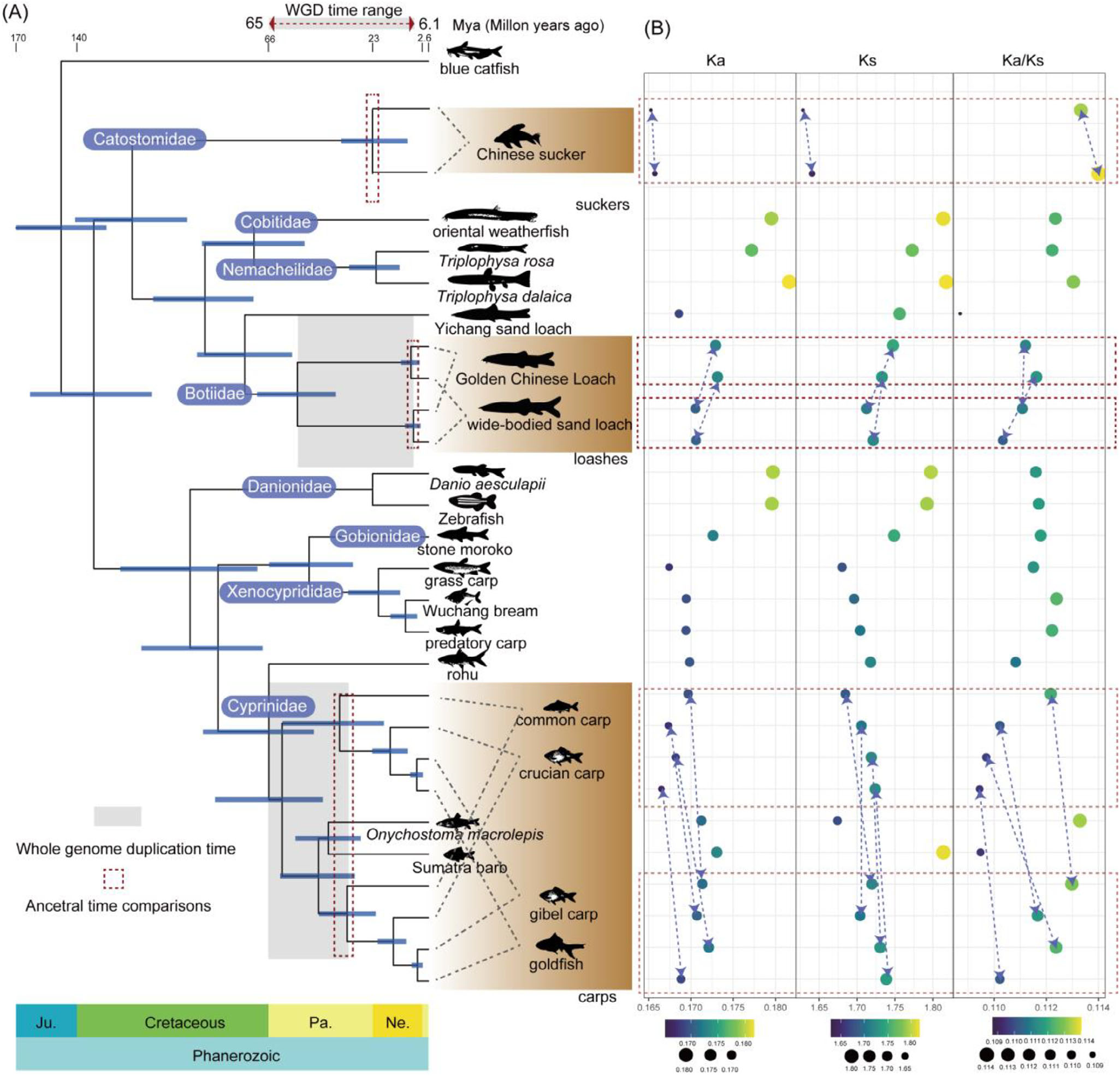

作者整合了鲤形目20个物种的基因组进行比较分析,选择鲇形目的蓝鲇(Ictalurus furcatus)作为外群。通过基因家族聚类,作者在所有基因组中鉴定出771个单拷贝基因家族。将这些基因比对并串联成超矩阵进行系统发育分析。

最大似然法(ML)和贝叶斯推断法(BI)获得高度一致的拓扑结构,但基于771个单拷贝基因家族独立建树后整合,获得不同于串联法的拓扑结构。两种方法的主要分歧在于Danionidae的系统位置,可能源于该科早期快速辐射分化导致的不完全谱系分选(ILS)。

作者进一步通过染色体共线性分析,在7个物种中检测到WGD事件,涉及亚口鱼科、鳅科和鲤科,支持WGD在鲤形目中多科独立发生的假说。

图1:鲤形目系统发育关系与多倍体泥鳅起源

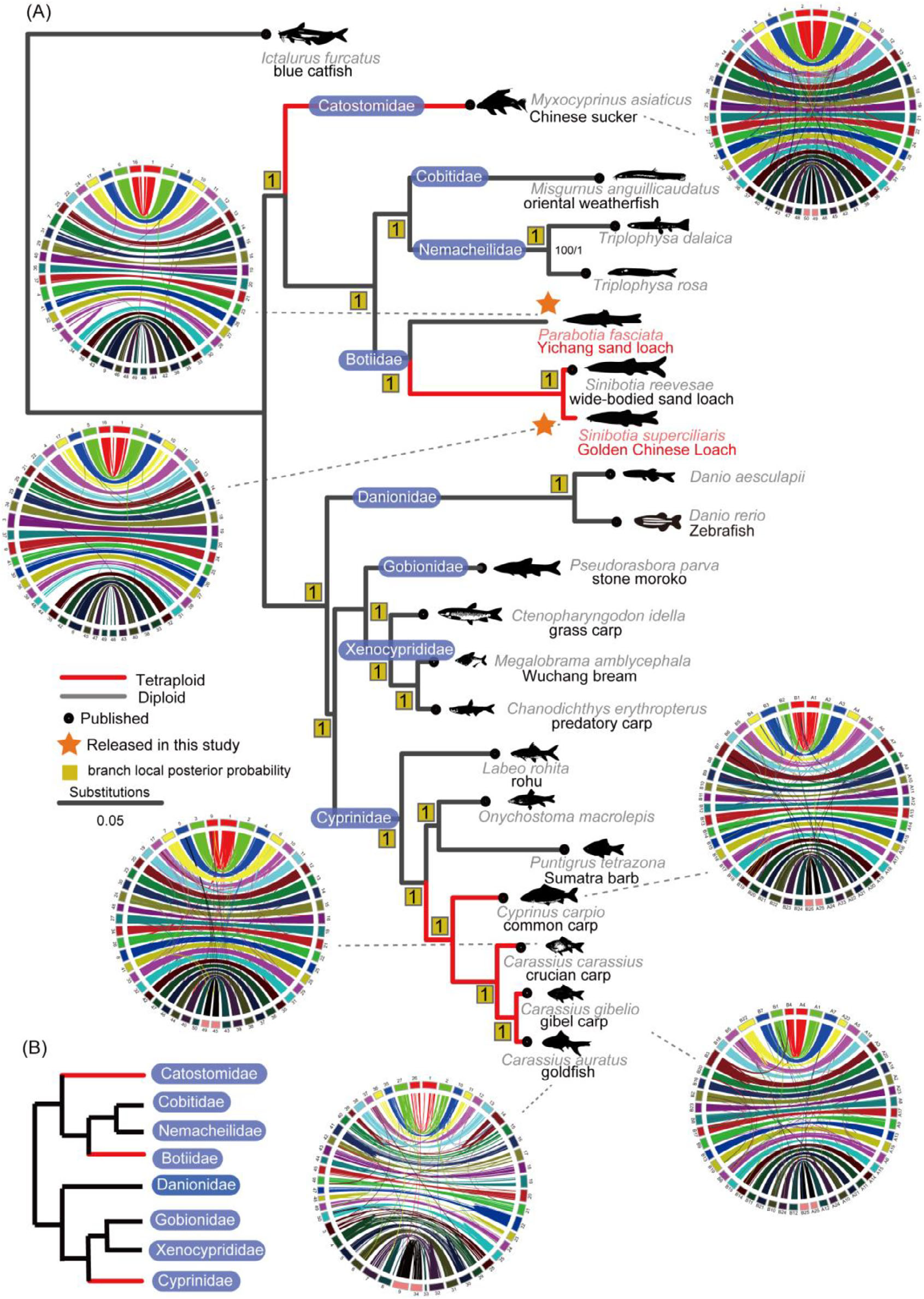

三、中华沙鳅和宽体沙鳅的异源多倍体起源

为解析宽体沙鳅与中华沙鳅的多倍化起源,作者进行了多维度分析,Ks分析显示中华沙鳅与花斑副沙鳅同源基因对的Ks分布呈单峰,而与宽体沙鳅的Ks分布呈双峰。另外两物种各自基因组内Ks分布均为单峰,提示共享一次WGD事件,k-mer基因型分析中华沙鳅基因组中54%位点呈AABB基因型(异源四倍体特征),另外40%位点呈AB基因型。

进化时序重建分析显示,花斑副沙鳅与中华沙鳅的分化早于二者与宽体沙鳅的共享WGD事件,中华沙鳅与宽体沙鳅的近期分化反映二者源自同一异源多倍体祖先的独立谱系。本研究首次在基因组层面证实鳅亚科(Botiinae)多倍体物种的异源多倍体起源,这一发现支持"异源多倍化可能是鲤形目多倍体形成的主要方式"的假说。

图2:鳅科鱼类异源多倍化事件的鉴定

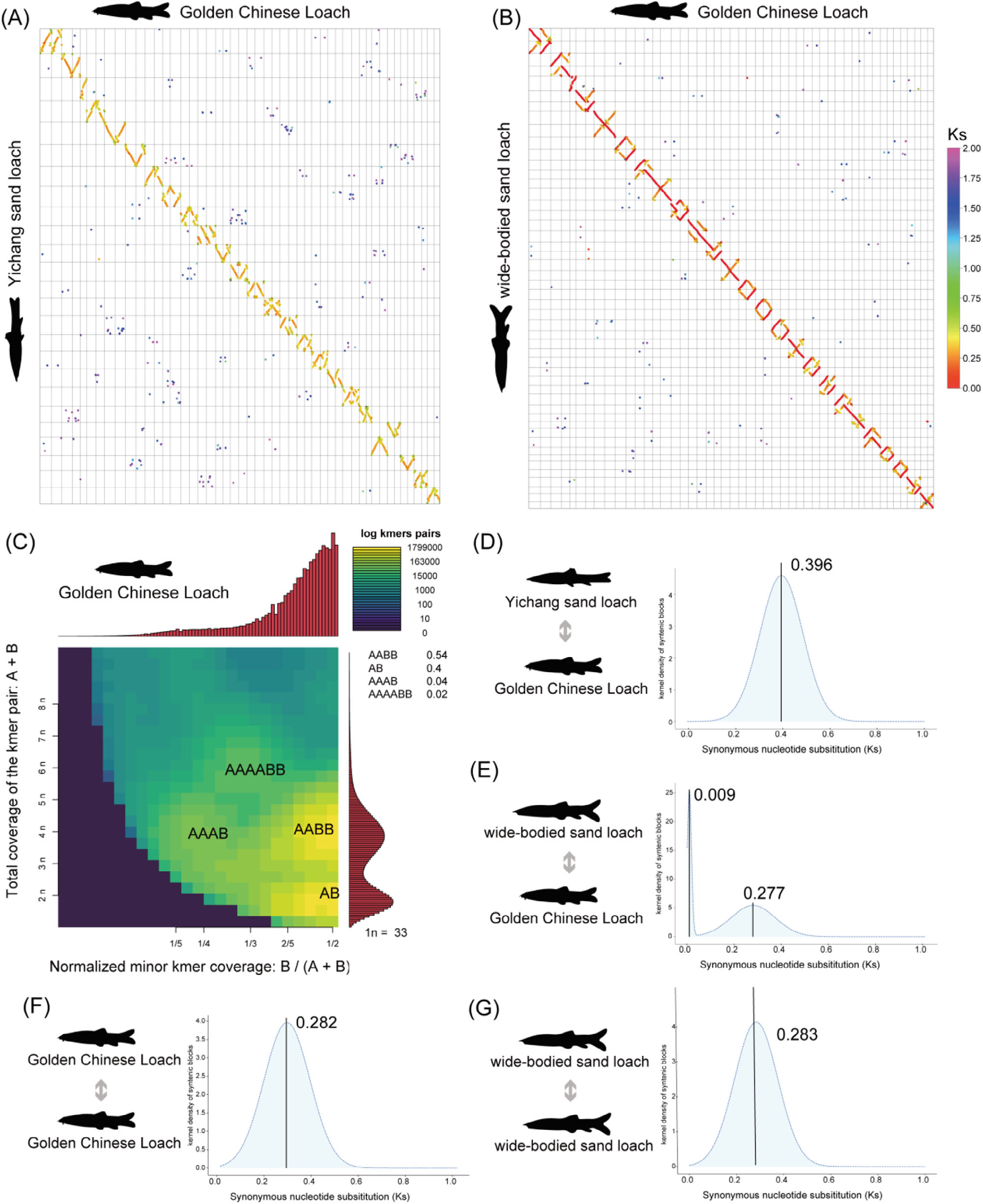

四、异源多倍体基因组的亚基因组划分新方法

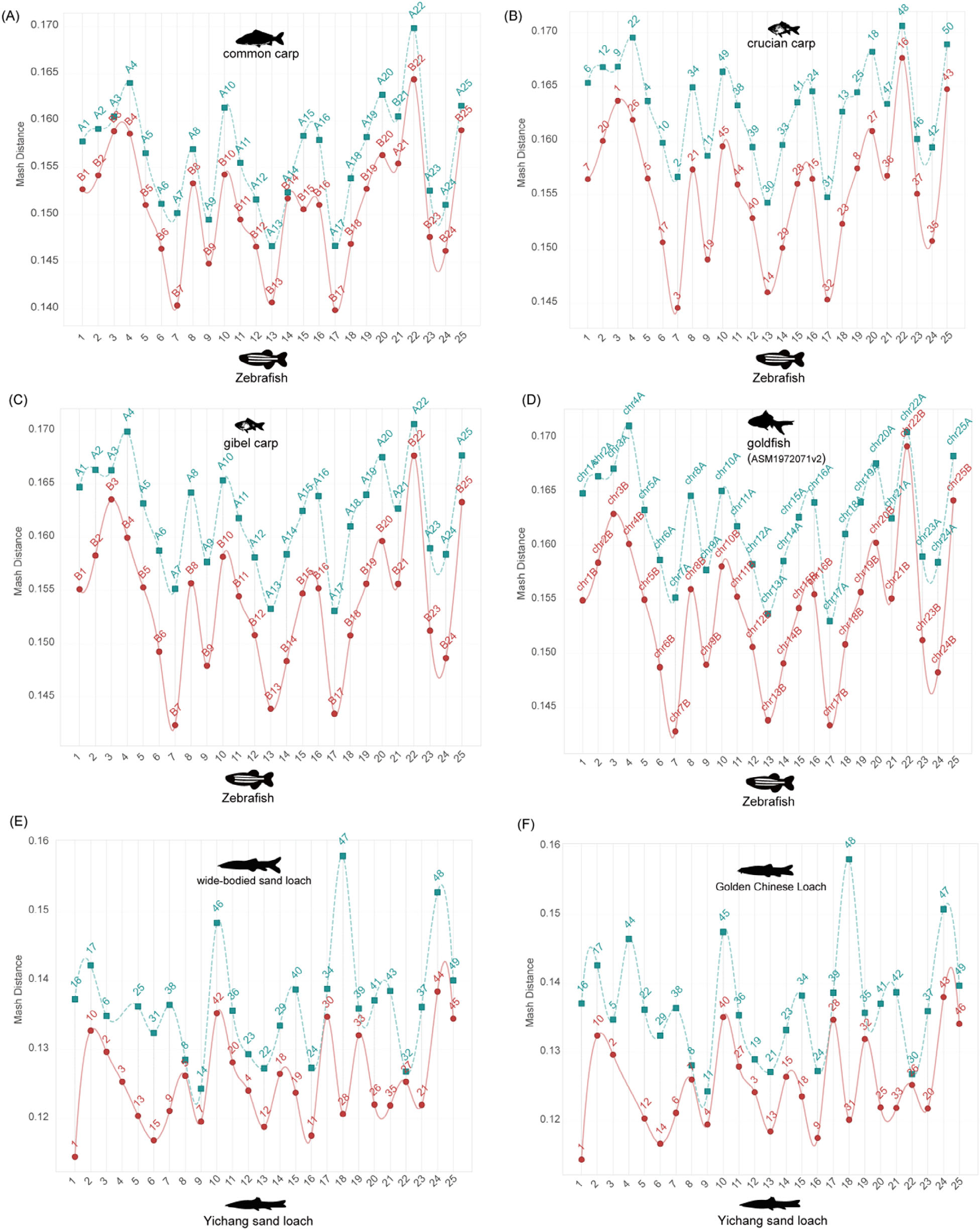

基于亚基因组特异性突变率假说,作者开发了划分异源多倍体基因组的亚基因组新方法M3法。其核心原理是祖先二倍体在杂交前积累不同突变速率,利用Mash距离量化亚基因组序列分化差异,无需已知祖先基因组(区别于M1)或转座元件差异(区别于M2)。

M3法目前已经有开源分析流程(https://github.com/lvyunyunSCI/Div_m3.git),可以在数分钟内完成划分(以鲤、鲫等物种验证),同时M3法对转座元件屏蔽处理不影响结果,证实方法不受重复序列干扰。

作者通过M3法首次实现宽体沙鳅与中华沙鳅的亚基因组划分,发现两物种亚基因组间转座元件进化动态相似。

图3:异源多倍体亚基因组鉴定方法体系

五、鲤形目物种的进化关系与突变积累

作者基于M2和M3方法对7种鲤形目多倍体进行亚基因组划分后,结合二倍体物种及外群蓝鲇,构建了包含1781个单拷贝基因的超基因矩阵。通过串联法(ML/BI)与溯祖法构建的系统发育树高度一致,表明亚基因组划分提高了拓扑结构的稳定性。

另外作者推断,鲤形目物种在青藏高原周缘的分布与以下地质事件相关:印度-欧亚板块碰撞引发高原隆升,水系重构与河流袭夺导致种群隔离-分化-二次接触,保守的核型特征可能降低亚基因组互作冲突,促进多倍体稳定。

图4:鲤科四物种与鳅科二物种的亚基因组划分研究

图5:鲤形目进化历史与亚基因组特征解析

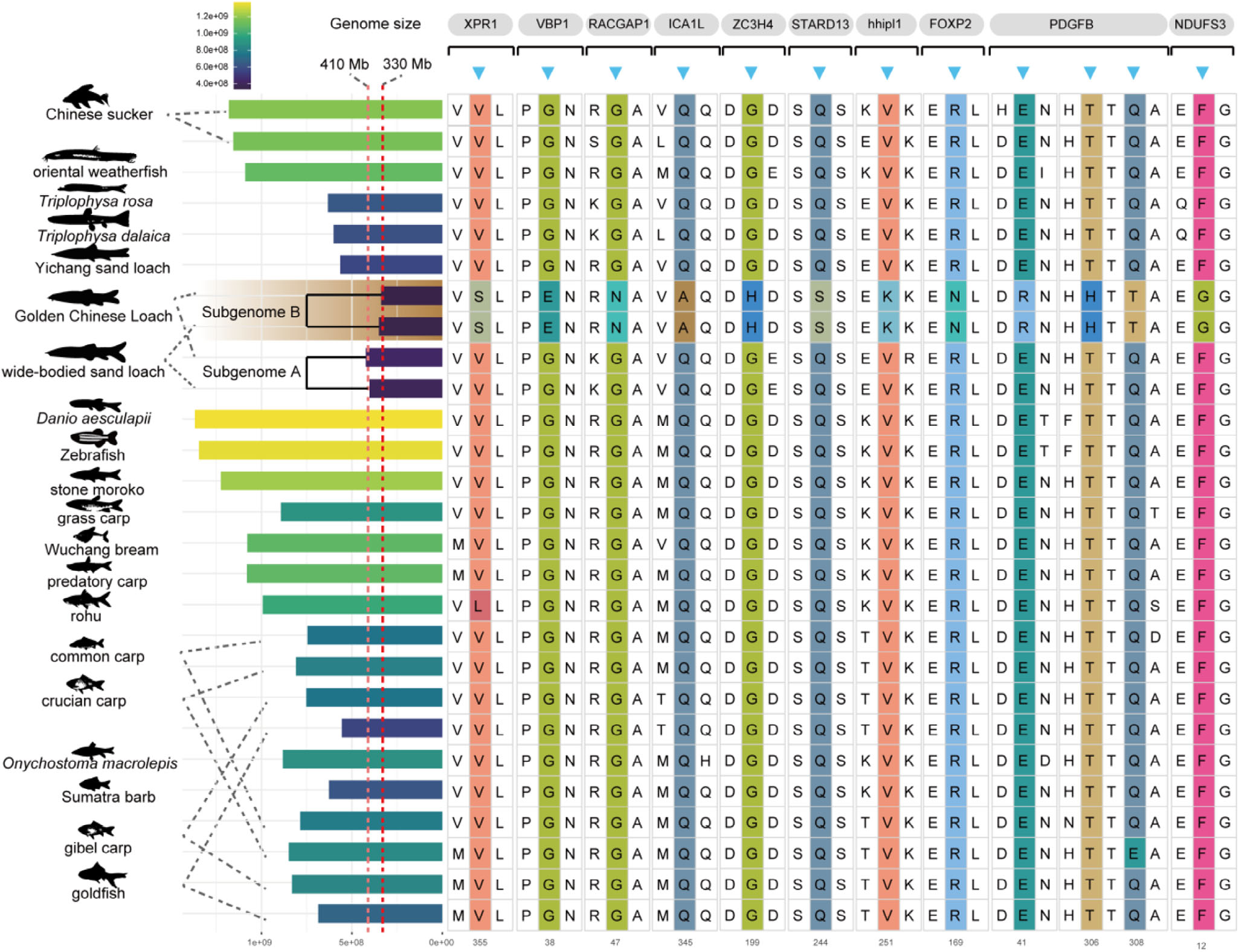

六、缩小的亚基因组中正选择基因分析

作者通过划分中华沙鳅与宽体沙鳅的亚基因组,获得4个独立亚基因组(大小介于330-410 Mb),并依据进化关系分为A组和B组:其中A组含两物种各一个亚基因组(≈410 Mb)而B组含另两个亚基因组(≈330 Mb),B组为鲤形目已知最小基因组。

针对B组亚基因组,作者检测到10个正选择基因,主要编码的蛋白功能包括细胞增殖与迁移,代谢与信号调控及发育与分化。

基因组缩小可能伴随基因组不稳定性升高,而正选择基因的保留可能通过以下机制维持适应性:确保细胞分裂正常性、缓解基因组压缩带来的结构压力或者平衡代谢与增殖信号通路。

图6:宽体沙鳅和中华沙鳅收缩亚基因组中的自然选择

结语

本研究通过构建中华沙鳅与花斑副沙鳅的高质量染色体级别基因组,并结合19个已测序鲤形目物种数据,系统性的揭示了鲤形目WGD事件的动态演化规律,并开发了M3亚基因组划分方法解决了传统技术对特定谱系(如鳅科)解析效率低下的难题,为脊椎动物多倍体基因组的进化适应机制提供了新的理论框架。

华命生物全面汇总了动植物T2T基因组文章,上一期我们分享130+已发表的植物T2T基因组文献合集和30+已发表动物T2T基因组文献合集,我们不仅有按照时间顺序排列好的所有文献原文资料包,也贴心的整理了每篇文章的研究物种、测序策略、组装水平、基因组大小等内容,关注华命生物,后台回复关键词:华命交流群,扫码添加工作人员微信,发送单位+名字,管理员验证通过后拉入群聊获取文本全部资料~

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!