NP重磅 | 六倍体甘薯基因组揭秘

甘薯(Ipomoea batatas)作为一种六倍体作物,起源于南美洲,已有超过5000年的栽培历史。自16世纪传播至全球,甘薯凭借其高产、营养丰富和强大的环境适应性,成为全球粮食安全的重要作物。在撒哈拉以南非洲,甘薯不仅是维生素A的关键来源,帮助缓解营养不良,还为农业自给农户提供了重要收入。然而,当地品种普遍存在低产和易感病害等问题。近年来,二倍体甘薯近缘种的参考基因组推动了育种和功能基因研究,但六倍体甘薯的等位基因多样性仍未充分解析,限制了遗传改良效率。

美国康奈尔大学费章君教授及其团队于2025年7月14日在著名期刊《Nature Plant》上发表了名为“Phased chromosome-level assembly provides insight into the genome architecture of hexaploid sweetpotato”的重要论文,针对非洲广泛种植的六倍体甘薯品种' Tanzania '构建了首个高质量染色体级的基因组,以解析其复杂的遗传结构。

一、六倍体甘薯' Tanzania '的基因组

作者采用PacBio HiFi(43×)和Hi-C(188×)测序技术,获得高质量基因组数据,最终组装出2.76 Gb的六倍体甘薯基因组,contig N50达3.77 Mb。质量评估显示该基因组组装具有极高的准确性和完整性:Merqury分析显示共识质量值(QV)为61.29,k-mer完整率达98.92%;BUSCO分析显示98.8%的核心真双子叶植物基因被完整捕获,LTR组装指数为11.34,表明组装连续性优异。

基因组比对分析揭示了六个单倍型之间良好的共线性关系,同时鉴定出七个大型倒位结构(737 kb-5.66 Mb)。在共识单倍型中,研究人员识别出超过1731万个双等位SNP,其等位基因比例主要符合1:5、2:4和3:3的六倍体特征。此外,研究还发现大量结构变异,其中1-10 kb范围的插入缺失(indels)在总变异碱基中占据主导地位。这些发现为深入理解六倍体甘薯的基因组特征和进化机制提供了重要基础。

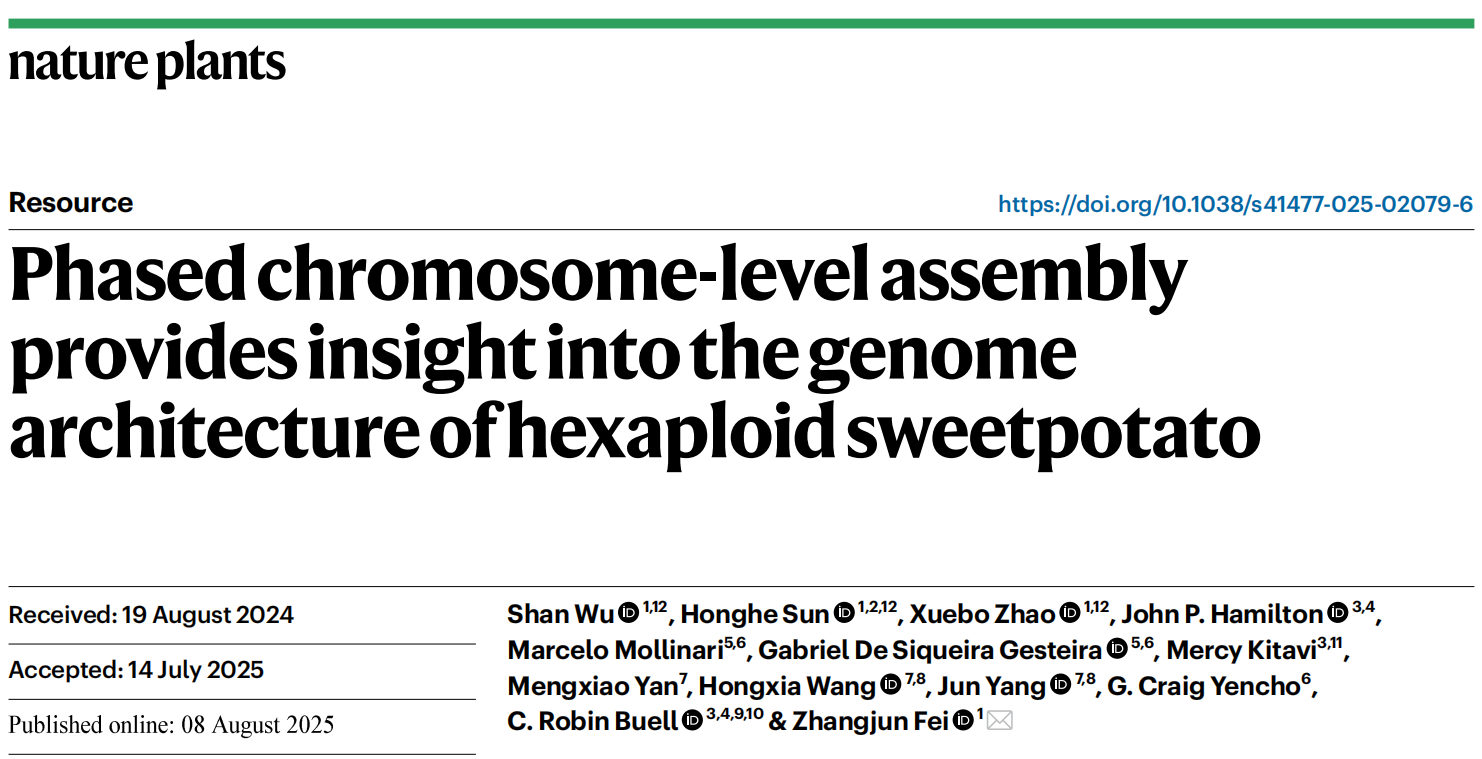

图1:六倍体甘薯品种' Tanzania '的阶段性基因组组装

二、六倍体甘薯基因组揭示基因保留与扩张的进化策略

本研究通过对六倍体甘薯' Tanzania '基因组与二倍体野生近缘种三裂叶薯I. trifida的比较基因组学研究发现,约1.6万个同源基因群在六个单倍型中稳定保留,其中1.3万个呈现1:1:1:1:1:1的精确比例,表明多倍化后基因组的高度稳定性。值得注意的是,约2.2万个基因仅存在于单一单倍型,功能富集分析显示这些基因主要参与基础代谢和细胞骨架调控,暗示其多拷贝保留可能不利于适应性进化。

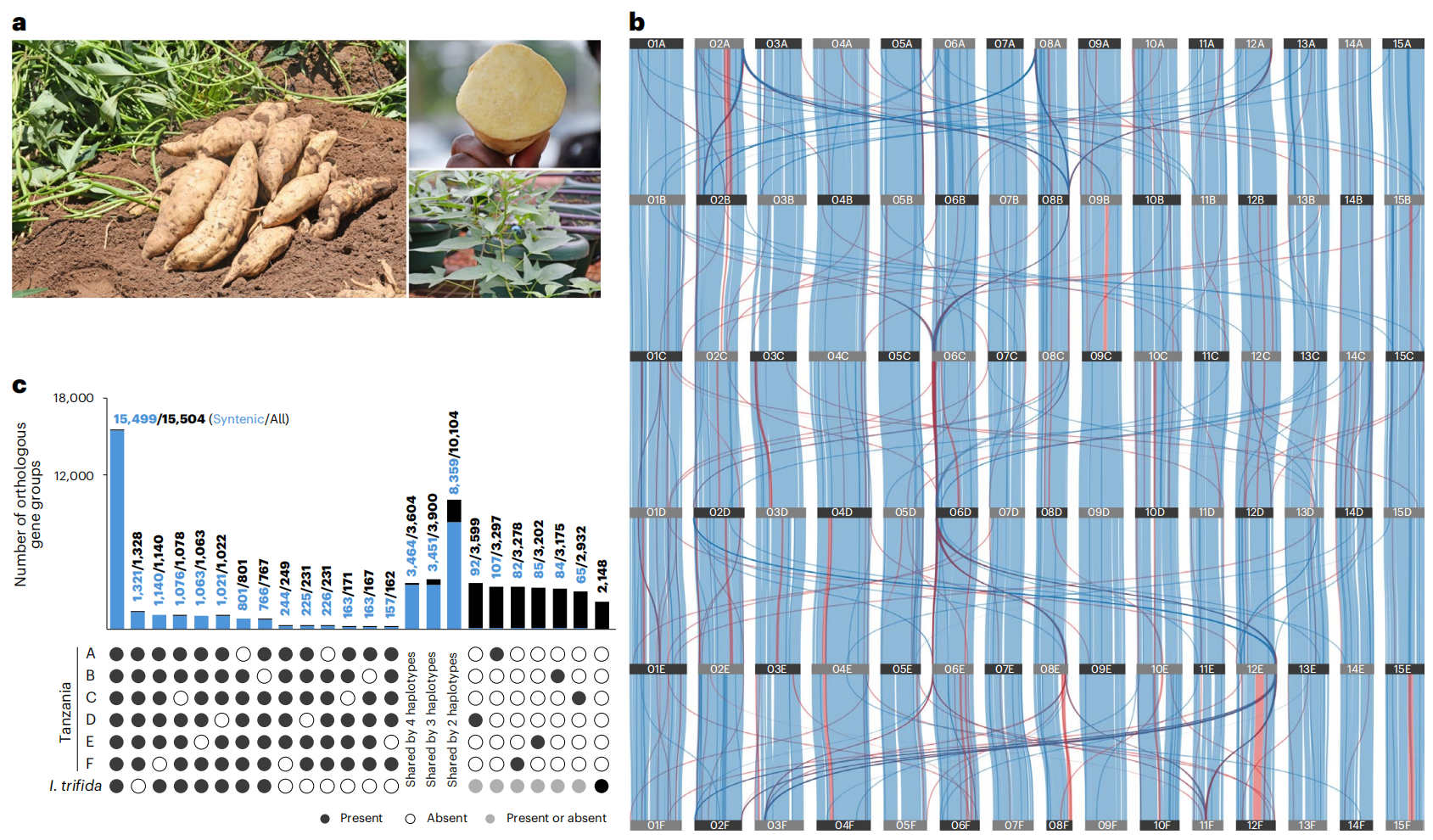

与此形成鲜明对比的是,抗病相关基因在六倍体甘薯中呈现显著扩张——'Tanzania'基因组携带616个TIR-NBS-LRR基因(较三裂叶薯增加10倍以上),并在染色体特定区域形成高密度基因簇。这些发现支持"剂量平衡假说",即多倍体通过选择性保留抗逆基因多拷贝来增强环境适应性,同时精简基础代谢基因以避免剂量失衡。该研究为理解多倍体作物基因组进化提供了重要范例,并为甘薯抗病育种提供了关键靶点。

图2:TIR-NBS-LRR基因在分型的'Tanzania'基因组中的分布

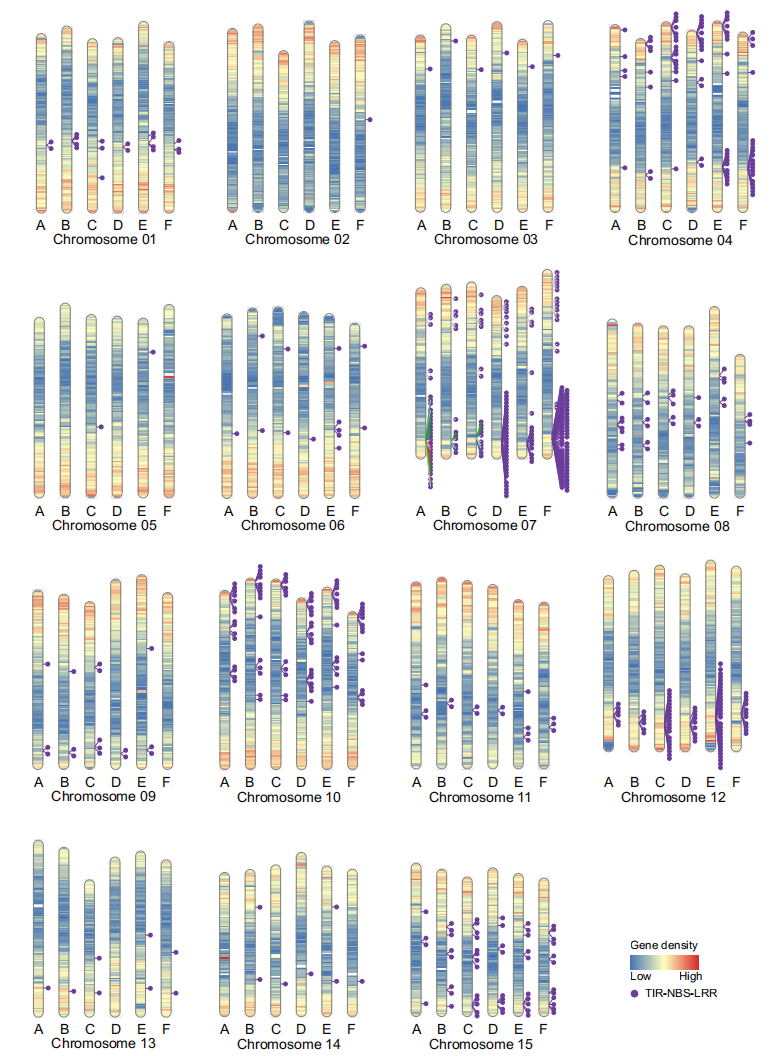

三、'Tanzania'的基因组结构

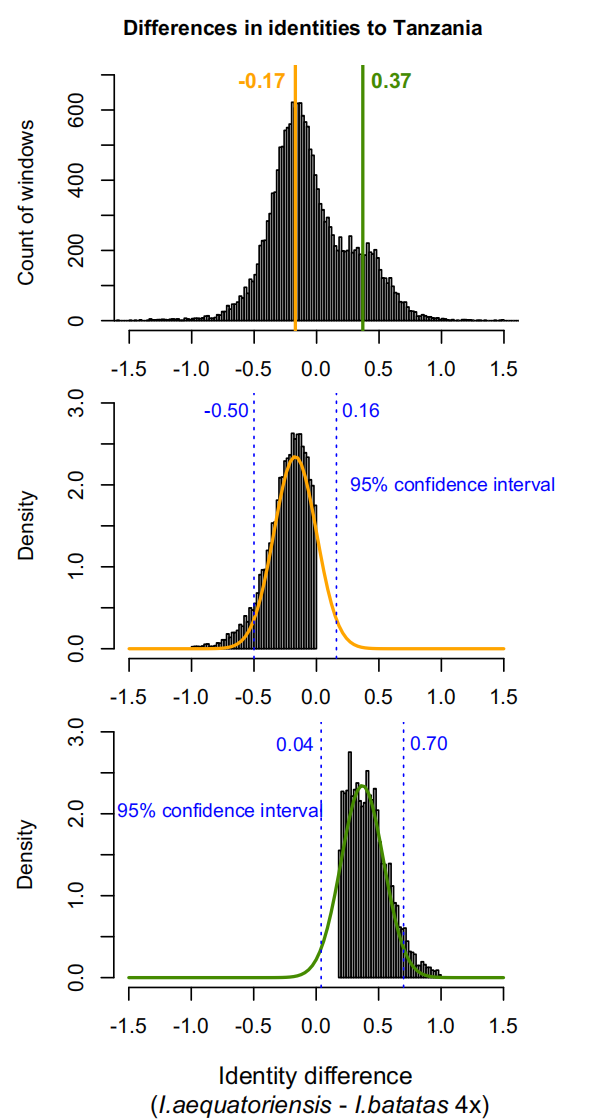

作者基于单倍型分辨的染色体级基因组组装,系统解析了六倍体甘薯'Tanzania'的基因组构成与进化起源。通过对10份厄瓜多尔薯(Ipomoea aequatoriensis)和8份四倍体甘薯(Ipomoea batatas) 4×野生材料的重测序数据进行22,348个基因组窗口的精细比对,发现约21.7%(567.1 Mb)的'Tanzania'基因组与厄瓜多尔薯高度相似且均匀分布于六个单倍型中,而1104.4 Mb区域虽与四倍体甘薯相似但序列一致性(99.3%)和支持度显著降低。144.3 Mb的区域与个别四倍体甘薯材料呈现>99.9%的一致性,可能反映种间基因流而非近期渗入。

作者认为,这些结果表明厄瓜多尔薯很可能是六倍体甘薯的直接祖先之一,而另一个供体虽属于四倍体甘薯谱系但亲缘关系更远,现有四倍体甘薯材料可能并非甘薯的直接祖先。

图3:六倍体'Tanzania'基因组的结构

四、甘薯地方品种和栽培品种的基因组组成

作者通过对25个代表性六倍体甘薯种质的基因组分析,验证了'Tanzania'品种研究结果的广泛适用性。样本涵盖甘薯起源中心南美洲及亚洲、非洲等主要种植区的不同改良类型材料。基于重测序数据的比较基因组学分析显示,所有测试种质在厄瓜多尔薯和四倍体甘薯相似序列的相对贡献比例上均与'Tanzania'保持高度一致。这一重要发现不仅证实了前期研究结果的可靠性,更从全基因组层面确证了厄瓜多尔薯和四倍体甘薯两个野生近缘种对现代栽培甘薯基因组的共同贡献。作者采用的创新性分析方法,包括基因组分区比对和自身对照验证,为多倍体作物起源研究提供了可靠的技术范式。这些发现为深入理解甘薯驯化历史奠定了理论基础,同时为甘薯遗传改良提供了重要的基因组资源。该研究对解析其他多倍体作物的起源进化也具有重要的参考价值。

图4:两种野生四倍体甘薯与六倍体甘薯序列同一性差异的分布

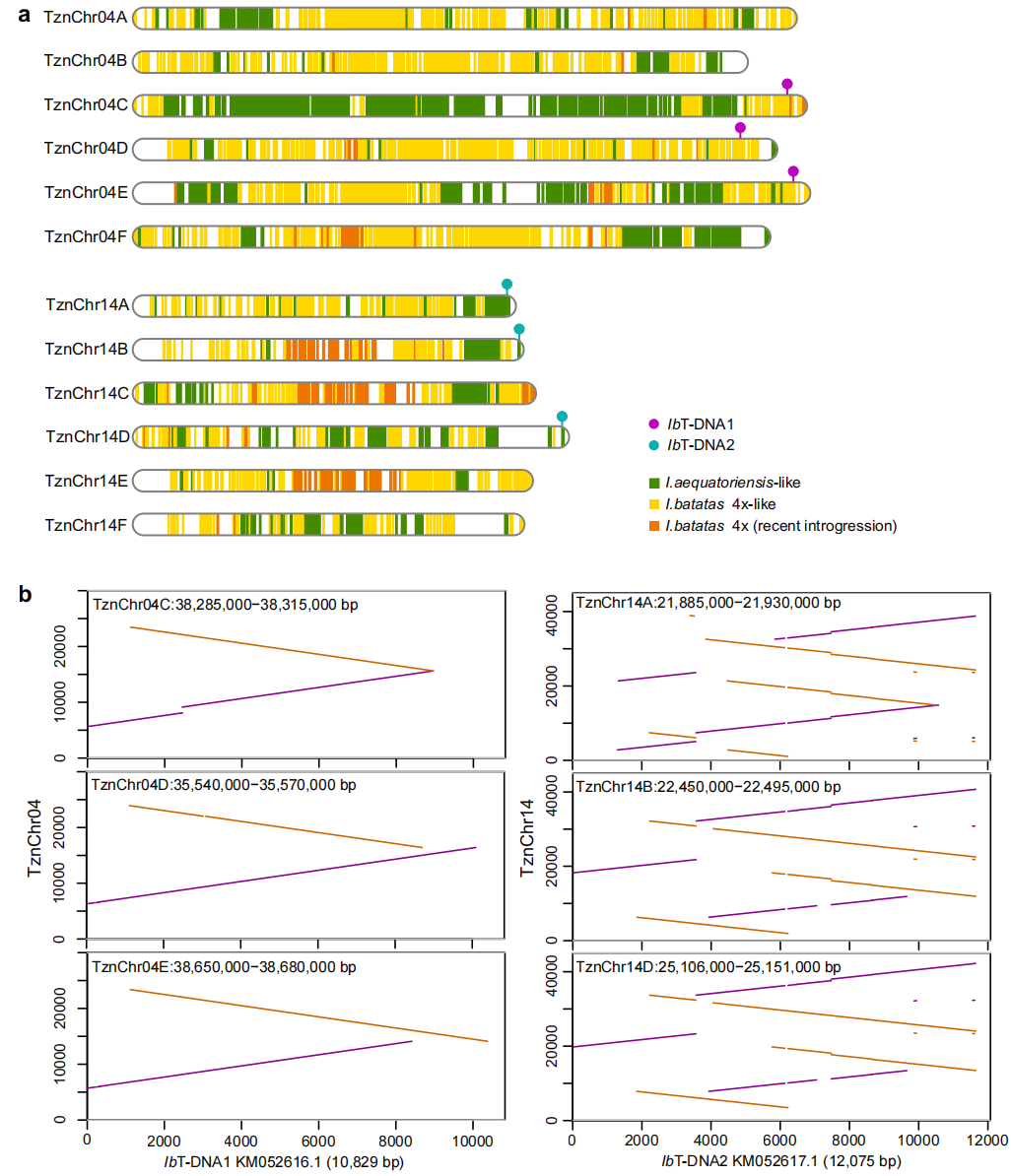

五、'Tanzania'基因组中的IbT-DNA

作者进一步解析了六倍体甘薯'Tanzania'基因组中IbT-DNA水平转移序列的分布特征及其系统发育意义。全基因组分析显示,IbT-DNA1在291份六倍体甘薯种质中普遍存在,而IbT-DNA2仅在约20%的栽培品种中检测到。值得注意的是,几乎所有厄瓜多尔薯(98.3%)都携带IbT-DNA2,部分四倍体甘薯则含有IbT-DNA1。在'Tanzania'品种中,两种IbT-DNA序列共存:IbT-DNA1特异定位于染色体14末端,IbT-DNA2则位于染色体4末端且在各单倍型之间呈现保守的重复模式。

序列比对表明,'Tanzania'的IbT-DNA1与四倍体甘薯序列相似性达93.7%,而IbT-DNA2与厄瓜多尔薯同源性高达97.2%。基因组中3:3的IbT-DNA1/2分布模式为甘薯杂交多倍化历史提供了直接证据。此外,不同个体间IbT-DNA拷贝数存在显著差异(1-8个拷贝),插入位点侧翼序列也表现出15-287bp的长度多态性。这些发现不仅确立了IbT-DNA作为甘薯系统发育研究的可靠分子标记,更为深入理解农杆菌介导的基因水平转移在作物进化中的作用提供了重要案例。

图5:六倍体甘薯'Tanzania'基因组中的IbT-DNA序列

结语

本研究通过构建六倍体甘薯品种'Tanzania'的高质量相位基因组组装,系统解析了其复杂的基因组结构和多源祖源组成特征。研究首次精确鉴定了甘薯基因组的祖源构成,发现其基因组呈现多个野生亲本基因片段高度嵌合的独特模式,这一发现对传统基因组进化理论提出了新的挑战。在基因组结构方面,研究揭示了两大特征:一是抗病性和应激反应相关基因家族显著扩张,这可能是甘薯适应环境的关键;二是存在大量结构变异(如大片段倒位和插入),可能影响重要农艺性状。这些发现不仅推动了甘薯功能基因组学研究的发展,也为其他多倍体作物的基因组研究提供了重要参考。

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!