Adv Sci重磅|大黄鱼T2T基因组揭示适应性进化奥秘

石首鱼科Sciaenidae是全球水产养殖中增长最快、最具经济价值的鱼类群体,其中大黄鱼(Larimichthys crocea)占比超过六成,中国为主要生产国。凭借鲜美口感与高营养价值,大黄鱼在东亚及全球市场备受青睐。根据分布和形态差异,中国沿海大黄鱼可分为三大种群:闽粤东(MYD)、岱衢(DQ)和瑙州(NZ)。其中,岱衢族位于东海冷水区,而闽粤东族与瑙州族则分布在温暖海域。遗传学研究显示,南北种群之间存在显著的适应性差异,但其在不同环境压力下的分子适应机制仍有待深入揭示。

集美大学王志勇教授及其研究团队于2025年8月22日在著名期刊Advanced Science发表名为“T2T Genomes Unveil Centromere Architecture and Adaptive Divergence in Large Yellow Croaker (Larimichthys crocea)”的重要论文,该研究首次构建大黄鱼闽粤东(MYD)与岱衢(DQ)两个种群的端粒到端粒(T2T)无缺口基因组,进一步揭示大黄鱼不同种群在着丝粒结构与关键基因组区域上的差异,并发现其在代谢、感知及昼夜节律通路中存在适应性分化,从而阐明其对环境压力的分子机制。

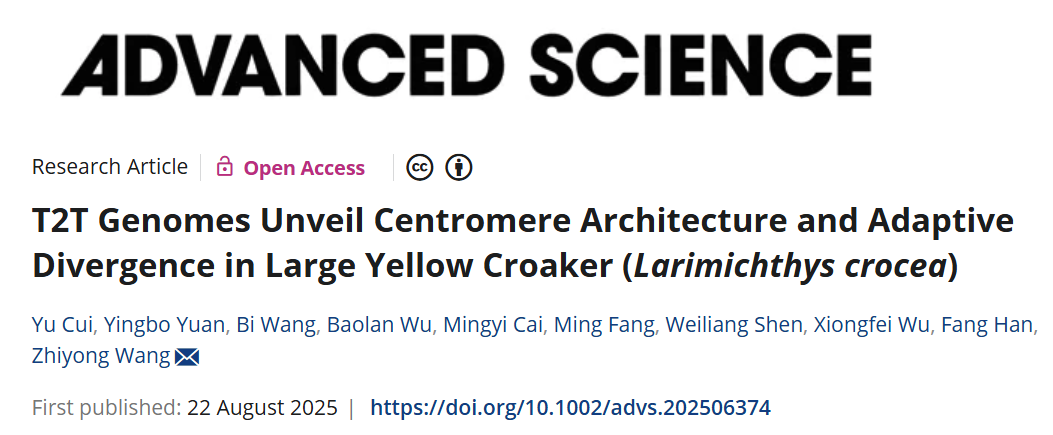

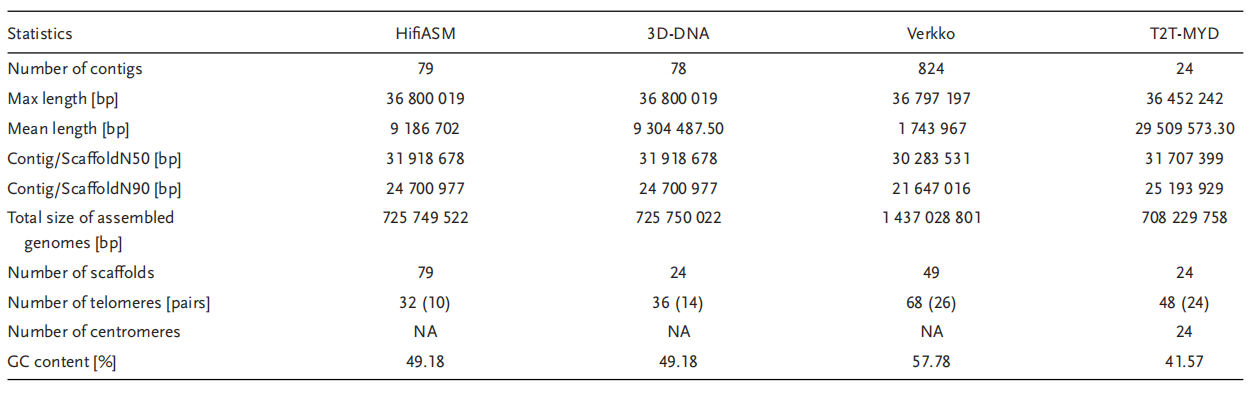

一、T2T基因组组装及注释

作者基于PacBio HiFi、超长ONT和Hi-C对大黄鱼闽粤东种群和岱衢种群进行了端粒到端粒(T2T)基因组组装。闽粤东种群共获得33.92 Gb HiFi数据(48.46×覆盖)、51.33 Gb ONT数据(73.33×覆盖)和109.1 Gb Hi-C数据(155.86×覆盖),最终组装得到708.23 Mb的基因组,包含24条染色体,scaffold N50为31.71 Mb,GC含量为41.57%。

岱衢种群获得33.72 Gb HiFi数据(48.17×覆盖)、48.82 Gb ONT数据(69.74×覆盖)和107.81 Gb Hi-C数据(154.01×覆盖),最终组装得到706.62 Mb的基因组, scaffold N50为31.56 Mb,GC含量为41.58%。

两者的基因组覆盖率均达99.92%,QV值约为53,Busco评估完整性超过99.3%。重复序列约占29%,以LTR元件为主。作者通过功能注释鉴定到闽粤东种群26144个和岱衢种群26499个蛋白编码基因,为大黄鱼种群比较和功能研究提供了高质量的基因组资源。

表1:闽粤东种群组装概要

表2:岱衢种群组装概要

图1:大黄鱼两个种群的端粒到端粒(T2T)基因组组装

二、大黄鱼端粒、着丝粒和5S rRNA的基因组特征解析

大黄鱼闽粤东和岱衢两个种群的T2T基因组分析表明,所有染色体两端均含典型端粒重复序列“TTAGGG/CCCTAA”,着丝粒由42 bp的Cen-42和168 bp的Cen-168构成复杂的高阶重复结构。闽粤东种群着丝粒平均长度为1.78 Mb,岱衢种群为1.66 Mb,染色体形态略有差异。着丝粒区域高度富集LTR/ERV1元件(约85%定位于此),并呈现低遗传多样性、重组受抑及较高遗传分化(FST最高达0.33)。

两群体在近10万年的群体历史中表现出不同的有效群体规模变化轨迹:闽粤东种群在约5万年前经历快速扩张,约2.6万年前急剧下降,近150年内经历扩张后再度收缩;岱衢群体则呈持续下降趋势,并在约12年前急剧下滑。

功能注释结果显示,闽粤东种群着丝粒区鉴定到451个蛋白编码基因(207个有表达),岱衢种群鉴定696个(322个有表达),两者在细胞凋亡、免疫及病毒相关通路等方面存在显著功能差异。此外,5S rRNA基因在闽粤东种群分布于12条染色体(其中10条超过100拷贝),岱衢种群分布于10条染色体(其中8条超过100拷贝),整体呈离散分布特征,主要集中于染色体短臂,并与LINE/L2反转录转座子高度共定位。

图2:大黄鱼端粒与着丝粒区域

图3:着丝粒区的KEGG通路富集分析、5S rRNA基因结构及系统发育分析

三、两个种群对环境变化的适应性进化反应

作者通过功能注释发现,闽粤东种群基因组包含26144个基因,有25592个基因被分配到17807个基因家族中,其中25个为闽粤东特有的基因家族。而岱衢种群基因组包含26949个基因,分配到17840个家族,58个为岱衢种群特有基因家族。

基因家族进化分析显示,两群体在扩张和收缩的基因家族上有显著差异。选择压力分析发现,部分基因在岱衢基因组中表现出较强的选择信号。进一步的功能富集分析表明,闽粤东群体的扩展基因家族与免疫相关通路(如Toll、Imd信号通路)富集,而岱衢群体则在厌氧代谢相关基因家族上表现出基因扩张现象。913个受选择的基因大多富集于花生四烯酸代谢、热生物学以及嗅觉、味觉转导通路中。

作者通过结构变异(SV)分析进一步揭示,闽粤东群体和岱衢群体在基因组结构上有特异性变异。RNA-seq分析表明,闽粤东群体在多个代谢相关基因上表现出显著的上调,而岱衢群体则在脂肪酸代谢和光转导相关基因上表现出下调。基于岱衢群体主要分布于黄海南部至东海中部更深(60-100米)、更冷、更浑浊的水域这一特征,作者认为岱衢群体可能通过增强无氧代谢、降低脂肪酸代谢活性和下调节能基因表达来适应低温条件。综合这些结果,揭示了闽粤东和岱衢群体在适应性特征上的进化差异,包括代谢效率、脂肪酸代谢、光转导等重要生理过程的差异。

图4:大黄鱼T2T基因组中活跃与不活跃着丝粒区域的基因组特征比较

图5:大黄鱼T2T基因组中基因分化、通路富集及大脑组织差异表达基因分析

结语

本研究首次构建了大黄鱼闽粤东和岱衢种群的端粒到端粒基因组组装,提供了一个全面的基因组资源,准确解析了着丝粒、端粒和5S rRNA区域。这些基因组组装显著提升了我们对这一经济重要物种的结构和功能基因组的理解。比较基因组学和转录组学分析揭示了闽粤东和岱衢种群在其独特环境条件驱动下的适应性进化差异。闽粤东种群在免疫应答、代谢效率等方面表现出与环境适应相关的基因扩张,而岱衢种群则在代谢和光转导相关基因上展现出明显的差异。该研究为大黄鱼这一重要经济鱼类的资源保护、分子育种与精准养殖提供了高价值的基因组学资源,为未来提升抗逆性、促进健康养殖和优化生产性能提供了科学依据。

华命生物产品服务一览

华命生物目前已开通微信公众号、抖音、知乎、B站、小红书等线上平台,欢迎感兴趣的老师扫码关注了解更多内容!